Лионский фестиваль Бриттена и новые тенденции

В Лионе прошёл традиционный весенний оперный фестиваль, уже десятый по счёту. На сей раз в центре внимания был Бенджамин Бриттен. Тремя постановками его произведений Лионская национальная опера отдала дань памяти великому английскому композитору, чей столетний юбилей отмечался в ноябре прошлого года, и в очередной раз успешно напомнила всем о том, что композитор этот был подлинно великим и подлинно оперным.

Концепция фестиваля была, как обычно, хорошо продумана. Из богатого оперного наследия Бриттена были выбраны три произведения: «Питер Граймс» (1945), «Поворот винта» (1954) и «Река кроншнепов» (1964). Таким образом, начав с первого крупного успеха композитора в оперном жанре, организаторы дали публике возможность проследить эволюцию бриттеновского стиля и мировоззрения через примерно десятилетние интервалы.

Судя по всему, дирекция Лионской оперы проанализировала итоги прошлогоднего фестиваля Justice/Injustice и на сей раз решила воздержаться от радикальных режиссёрских экспериментов. Новые постановки опер Бриттена были сдержанными и осторожными. Возможно, даже слишком осторожными.

Вообще творческая политика Лионской оперы, возглавляемой директором Сержем Дорни (с этого года он ещё и интендант дрезденской «Оперы Земпера») состоит в том, чтобы держать руку на пульсе мировых тенденций и быть «впереди планеты всей». Вот и Фестиваль Бриттена прошёл в ключе, как минимум, трёх новых тенденций. Но обо всём по порядку.

От винта!

Первым из увиденных мною спектаклей фестиваля, был «Поворот винта» - блистательная «готическая» страшилка, но и не менее блистательная социальная драма, обличающая викторианское общество, которое старательно закрывает глаза и затыкает уши на всё, что не укладывается в привычный порядок вещей, которое подавляет и губит личность, стараясь контролировать все её помыслы и душевные порывы, не оставляя места ни для чего тайного, тёмного, иррационального. А это невозможно.

Кстати, русский перевод названия этой оперы (так же как и её литературного первоисточника – одноимённой повести Генри Джеймса) не совсем точен. Под «винтом» здесь имеется в виду не винт корабля или самолёта, а шуруп, который закручивается всё туже и туже. Двенадцатитоновый лейтмотив неумолимо поворачивающегося винта открывает каждую из шестнадцати сцен произведения. Вероятно, более близкими по смыслу русскоязычными аналогами названия были бы «Закручивание гайки» или «Сорванная резьба».

Несмотря на то, что эта опера была написана по заказу венецианского театра «Ла Фениче», писалась она в расчёте на дальнейшее исполнение English Opera Group – созданной Бриттеном передвижной труппой - и потому, несмотря на масштабность затрагиваемых тем, обладает многими чертами камерной оперы. Очень скромный состав оркестра (всего 13 музыкантов), детские голоса (обычно заведомо менее мощные, чем у профессионалов-взрослых), отсутствие хора и калейдоскопическая смена обстановки (16 картин за каких-то полтора часа, не считая пролога) – всё это признаки произведения малобюджетного, предназначенного для исполнения на небольших площадках, с минимумом самых условных декораций и с хорошими певцами-актёрами в качестве основного инструмента драматической выразительности. Такова стилистика произведения, заложенная самим автором.

Однако режиссёр-постановщик лионского спектакля Валентина Карраско решила – благо, современные технологии позволяют – пойти совершенно иным путём и попытаться сделать из «Поворота винта» «большую оперу» с пышными декорациями, со всевозможными спецэффектами типа летающих людей и предметов мебели и с яркой, даже болезненно-яркой, отнюдь не викторианской палитрой красок. (Сценограф – Карлес Берга, художник по костюмам – Нидиа Тузаль). Выглядит весьма впечатляюще, только вот собственно драма, история человеческих взаимоотношений, несколько потерялась на этом пёстром фоне. Данная постановка оказалась данной конкретной опере как бы «великовата».

В пристрастии постановщицы к спецэффектам нет ничего удивительного, если вспомнить, что Карраско – член знаменитой каталонской труппы La Fura dels Baus. В прошлогоднем фестивале она участвовала в постановке одноактных опер «Узник» и «Ожидание» как ассистент режиссёра, а теперь вот ей доверили ставить «Поворот винта» самостоятельно. Поскольку это La Fura dels Baus, то понятно, что не обошлось и без видеопроекций. Красиво снятые ролики открывали каждое из двух действий оперы и как был резюмировали её содержание. С одной стороны, эстетично, а с другой – стоило ли дублировать таким образом собственно сценическое действие и заранее выдавать сюжет?

Кстати, о сюжете. Оперы Бриттена ставятся в России незаслуженно редко, поэтому позволю себе очень кратко изложить содержание «Поворота винта», да простят мне это отступление знатоки. Молодая Гувернантка едет в английскую глушь, в поместье Блай, учить там двоих детей, Майлза и Флору. Их опекун нанял её с одним условием: никогда, ни при каких обстоятельствах не писать ему и все проблемы решать самостоятельно. Несмотря на это странное указание и связанные с ним недобрые предчувствия, опекун так сумел очаровать Гувернантку своими безупречными манерами и любезным обхождением, что она, не долго думая, согласилась. В поместье её тепло встречает экономка миссис Гроуз, простодушное и добрейшее создание, а детки оказываются двумя обворожительными ангелами. Однако потом начинают твориться странные вещи. Оказывается, в доме живут призраки прежней гувернантки мисс Джессел и дворецкого Питера Квинта, погибших недавно. И призраки эти обладают огромным – как и положено призракам, сверхъестественным – влиянием на детей, которые постепенно выходят из-под контроля «правильной» Гувернантки. Та решает не сдаваться и объявляет привидениям войну. Полем битвы, как обычно, оказываются сердца людей – в данном случае, детей. Обстановка накаляется, и в итоге Гувернантка побеждает, но… ценой жизни маленького Майлза.

Валентина Карраско производит впечатление режиссёра эрудированного, что называется «нахватанного». Она явно хорошо ознакомилась с окружающей произведение литературой. Так, она, например, знает, что в повести Генри Джеймса имеются намёки на то, что отношения Питера Квинта с Майлзом могли иметь сексуальный характер, и тема педофилии затронута в её спектакле аккуратно, но недвусмысленно. Также наверняка знакома она и с той точкой зрения, что обожание и почтение, которые Гувернантка испытывает в адрес опекуна детей, объясняются старательно подавляемой и отнюдь не платонической влюблённостью. И потому к Гувернантке, в той сцене где она вспоминает об опекуне, сзади подкрадывается не замечаемый ею Питер Квинт и ласкает её, доводя до эротического экстаза. Список подобных примеров можно продолжить: на протяжении всего спектакля Валентина Карраско «шпарит, как по учебнику».

Разумеется, режиссёр должен быть человеком культурным и образованным. Это необходимое исходное условие для творчества. Однако нередко приходится видеть, как оно подменяет творчество собой. И вот первая современная тенденция – уже не слишком новая, но проявившаяся в данном спектакле во всей красе: если традиционно художник, создавая произведение искусства, поставлял материал для работы искусствоведам, то теперь и представители творческого сословия вдохновляются искусствоведческими работами. Культурная «пищевая цепь» замкнулась!

Тут следует затронуть ещё один аспект. Безусловно, в операх Бриттена много подспудного сексуального напряжения. Но именно что подспудного. Композитор творил в такое время и в таком месте, что на многие темы мог высказываться исключительно тонкими и смутными намёками. И в этом его особая прелесть. Стоит начать вместо намёков выкладывать всё в открытую, как очарование рассеивается, напряжение сбрасывается, и запретный плод теряет весь свой вкус.

Красной нитью через весь спектакль проходит красная нить. Ею дети украшают рождественскую ёлку, ею играют в «колыбель для кошки», и вообще она то и дело появляется на протяжении всего действия то тут, то там, символизируя собой… в общем, что-то собой символизируя. В принципе даже нетрудно догадаться, что именно, да лень ломать голову над подобной ерундой. Как писал Джон Голсуорси, «символы – вещь скучная». Соглашаясь с ним, я великодушно оставляю почётное право разгадать глубокий смысл упомянутого красного шнурка любителям шарад, ребусов, кроссвордов и прочих невинных развлечений с последней страницы журнала «Крестьянка».

Если из всего сказанного у кого-то возникнет впечатление, будто данный спектакль мне не понравился, то спешу заверить, что это не так. В целом он, на мой взгляд, был неплох – возможно, не гениален и не блестящ, но вполне достаточно хорош для того, чтобы об этом не думать, а с головой погрузиться в рассказываемую автором историю. Сама музыка Бриттена настолько театральна и действенна, что ей удалось вдохнуть жизнь даже в не самые интересные, порой банальные, статичные и лишённые «внутреннего нерва» мизансцены. Если Валентина Карраско и не сумела выжать из попавшего ей в руки материала все его богатейшие драматургические возможности до последней капли, то она, по меньшей мере, создала надёжную, что называется «добротную», продукцию, приятную для глаз.

Тем более что приятно было не только глазам, но и слуху. Оркестр или, лучше сказать, инструментальный ансамбль под управлением Казуси Оно, музыкального руководителя Лионской оперы, звучал выше всяких похвал, лаская ухо слаженностью, прозрачностью фактуры и богатством тембров. Состав певцов тоже подобрался удачный. Хороши были и Гувернантка (Хизер Ньюхаус), и миссис Гроуз (Катарин Гёлднер), и мисс Джессел (Жизель Аллен). Отдельное браво замечательным детям Ремо Рагонезе (Майлз) и Лоле Поттье (Флора), а также всем взрослым, готовившим с ними эти сложные партии-роли. А вот тенор Эндрю Тортайз, исполнивший партии Пролога и Питера Квинта, оставил неоднозначное впечатление. Вокально безупречен, но начисто лишён харизмы. А ведь если Квинт и является в опере олицетворением зла (что, кстати, ещё большой вопрос), то зло это манящее, привлекательное и завораживающее. Этакий Демон, поющий у изголовья Тамары. Данный же Питер Квинт был настоящим монстром, нежитью. Если бы мне такое явилось среди ночи, то я бы на месте Майлза заорал как резаный, на чём вся опера бы и закончилась.

А ведь если Генри Джеймс в своей новелле умышленно старается напустить побольше туману, то Бриттен в соавторстве с либреттисткой Мифануи Пайпер расставили акценты значительно более отчётливо. Так, они придумали замечательный квартет призраков и детей (аналог этой сцены у Джеймса отсутствует), где в уста Питера Квинта вкладывается неожиданный монолог I’m all things strange and bold («Я – всё, что в мире есть необычного и отважного»). В этом монологе Квинт, действительно, затрагивает всё, к чему только может рваться душа двенадцатилетнего мальчишки: тут и тоска по приключениям, и мечты о славе, и первые ростки пробуждающейся чувственности. Зло ли это? Если исходить из того, что ночью дети должны мирно спать, а не разгуливать по саду, то, разумеется, зло. Недаром вся эта сцена заканчивается приходом взрослых, и на вопрос Гувернантки, почему он не в постели, Майлз отвечает: You see… I am bad, I am bad…

Конечно, bad! Ещё бы не bad! Вот только бывают ли начинающие взрослеть мальчики, которые не bad, а good? Ответ: бывают, но исключительно в воображении любящих родителей и воспитателей.

Иначе говоря, привидения, и в особенности Питер Квинт, олицетворяют здесь собой мир фантазии, естественных душевных порывов и «личного пространства» – творческое, субъективное начало, которое способно оживить даже скучные уроки латыни, но при этом несёт в себе зерно неопределённости, риска, греховности, являясь несомненным злом с точки зрения викторианской морали, но вряд ли с точки зрения автора оперы. Можно даже увидеть неожиданную параллель между «Поворотом винта» и некоторыми операми Римского-Корсакова, где хрупкий мир сказочных героев тоже не выдерживает столкновения с грубым реальным миром людей. Бриттеновского Питера Квинта нельзя вычитать в книгах и в диссертациях, его только можно однажды услышать в таинственных звуках челесты и пленительных изгибах вокализов тенора. Но… для этого вас самих должен иногда посещать по ночам Питер Квинт. Валентине Карраско его визит уж точно бы не повредил. Но по заказу он не приходит.

Пи да Но

Следующей премьерой фестиваля была «Река кроншнепов». Название этого сочинения иногда не переводят, оставляя оригинальное Curlew River или же переводят curlew как имя собственное – «Река Кёрлью», что неправильно, так как здесь имеются в виду именно птицы.

В этой опере Бриттен пользуется не менее аскетичным набором средств, нежели в «Повороте винта»: всего в исполнении участвуют двадцать человек, из которых семеро – музыканты, пятеро – солисты, а остальные восемь – хор. Строго говоря, Curlew River – даже не совсем опера. Авторское обозначение жанра – «притча для церковного исполнения». Это первая из трёх таких бриттеновских притч. Две другие – «Пещное действо» и «Блудный сын».

Отношения Бриттена с религией не были однозначными. Композитор не был религиозен. Тот же «Военный реквием» по сути представляет собой критическое и даже нелицеприятное переосмысление католической мессы. Одна из самых тяжёлых сцен «Питера Граймса» происходит на фоне звуков церковной службы, выглядящей в данном контексте чудовищным фарисейством. Да и что олицетворяет собой загадочный опекун из «Поворота винта», которого обожают и которому поклоняются герои оперы, но которому нет до них ровно никакого дела? Уж не карикатура ли это на англиканского бога? И, тем не менее, в творчестве того же Бриттена есть три эти «церковные притчи», поражающие воображение своей искренностью и наивностью. Хорошо продуманной искренностью и тщательно отмеренной наивностью, впрочем.

«Реку кроншнепов» композитор задумал под впечатлением от представления классической японской пьесы «Сумитагава», на котором он присутствовал в театре Но в Токио. Сопровождавший Бриттена английский консул подстрекал его уйти от «этого занудства», но композитор был будто загипнотизирован силой простых эмоций, цельностью характеров, ритуальной неспешностью разворачивающегося действия и минимализмом выразительных средств японского театра. Действие Curlew River Бриттен и либреттист Уильям Пломер перенесли из Японии в Англию эпохи раннего Средневековья, но сюжетную канву оставили практически неизменной вплоть до деталей. Сюжет этой оперы таков. На сцену выходит группа странствующих монахов, которые, отпев прославляющий Господа хорал, обращаются к публике, объявляя, что сейчас разыграют перед ней поучительную мистерию. Затем одни из них берут в руки музыкальные инструменты, а другие принимают облик персонажей, и начинается собственно действие. На берегу реки возле переправы собираются пилигримы. Среди них – загадочный и благородный Путник. Лодка Паромщика уже готова к отплытию, но тут появляется Безумная – женщина, которая тоже хочет переправиться через реку. Из бессвязных речей Безумной постепенно становится ясно, что она ищет своего единственного ребёнка, украденного год назад. Паромщик вначале отказывается брать на судно сумасшедшую, но после заступничества Путника нехотя соглашается. На другом берегу видно большое скопление народа. Паромщик объясняет пассажирам, что это паломники, пришедшие поклониться святому месту, и рассказывает удивительную историю. Ровно год назад сюда пришёл язычник-работорговец, который вёл с собой мальчика. Мальчик был болен и не мог дальше идти, несмотря на понукания и побои. Тогда работорговец бросил его на берегу, и ребёнок вскоре умер, хотя местные жители и пытались его выходить. Однако на его могиле начали происходить чудеса, и она стала объектом всеобщего поклонения. После нескольких уточняющих вопросов Безумная убеждается, что речь идёт о её сыне. Отчаянию женщины нет предела. Все присутствующие пытаются утихомирить её и призывают помолиться вместе с ними за упокой души усопшего. Внезапно к хору молящихся присоединяется детский голос. Все ошеломлены. Появляется Призрак мальчика. Он успокаивает мать, обещая ей, что мёртвые воскреснут, и что она встретится с ним на небесах. На женщину снисходит умиротворение, она исцеляется от своего безумия, и хор, прославляющий милосердие Творца, завершает мистерию.

Данный спектакль, единственный из трёх спектаклей фестиваля, не был новым. Это было возобновление постановки 2008 года, причём почти целиком в прежнем составе. Осуществил её Оливье Пи, который уверенно справился с трудностями этого произведения, представляющего собой настоящий вызов для режиссёра. Подобно тому как в музыке «Реки кроншнепов» экзотическое звучание восточных инструментов органично сочетается с григорианским хоралом, точно так же и в постановке Пи элементы японской и европейской театральных традиций смешиваются, не создавая впечатления эклектики.

Согласно воле автора, это произведение должно исполняться в церкви, то есть в непосредственной близости к слушателям. В этом смысле помещение Лионской оперы, конечно, чересчур просторно. Тем не менее, для преодоления данного минуса сделали всё возможное: оркестровую яму накрыли помостом и действие вынесли на получившийся просцениум. Условная, лицедейская природа данной оперы никак не маскировалась: «монахи» переодевались в костюмы персонажей, надевали парики и накладывали грим прямо на сцене. А прежде чем приступить к этому, они ритуально нанесли себе красной краской стигматы. Вообще спектакль был насыщен католической символикой, что поначалу раздражало, но потом стало восприниматься как необходимый для притчи элемент наглядности и наивности. Местами доходило до почти комичного. Тенора Майкла Слэттери, исполнявшего партию Безумной, раздели почти что догола, подняли в виде распятия, нарисовали ему в области печени рану от копья и тут же облачили в женское платье. Оливье Пи называет сам себя католиком-гомосексуалом. Что ж, можно сказать, что в данной сцене ему удалось выразить свою жизненную позицию буквально за несколько секунд.

Музыканты, как им и полагалось, находились непосредственно на сцене. Дирижёра не было, а музыкальным руководителем постановки был Алан Вудбридж – главный хормейстер Лионской оперы. Вудбридж возглавляет хор Лионской оперы уже без малого двадцать лет. В Лионе его любят: когда он выходит на поклоны, аплодируют и кричат браво не меньше, чем примадонне или режиссёру. И не его вина, что, как оказалось, музыканты великолепного оркестра не очень способны играть без дирижёра. Нет, никакой «лажи», конечно же, не было, боже упаси. Но такое впечатление, будто в отсутствие источника «сверхзадачи», коим является дирижёр, оркестранты своей единственной задачей видели сыграть все ноты верно и не «разойтись» друг с другом. А это само по себе ещё не есть музыка. По их сосредоточенным лицам казалось, будто перед каждым вступлением они мысленно считают «раз – и – два – и – три – и…» Караян как-то пожурил певицу Джозефин Визи за то, что у неё в голосе «слышны тактовые черты». В лионском спектакле Curlew River эти черты тоже было прекрасно слышно.

Зато все певцы были хороши. Зычный бас Лукаса Якобски (Аббат) сразу же создал атмосферу присутствия при некоем торжественном религиозном обряде. Прекрасны и не похожи друг на друга (отчего ещё более прекрасны) были два баритона: мощный, «металлический» Уильяма Дейзли (Паромщик) и мягкий, задушевный Ивана Лудлова (Путник). Трогателен был и юный Клеобюль Перро (Призрак мальчика), в короне и с большим крестом в руке гордо попиравший ногой злодея-работорговца.

Но подлинным героем вечера был, несомненно, уже упоминавшийся Майкл Слэттери. Он безоговорочно доминировал над сценической площадкой, что, кстати, полностью соответствует канонам театра Но, где, в отличие от европейского театра, роли строго ранжированы по важности, и данная роль в пьесе «Сумитагава» предназначена для главного, ведущего актёра.

Мне уже приходилось слышать Слэттери раньше, и тогда я тоже был впечатлён не только его вокальными данными, а они весьма выдающиеся, но и актёрскими способностями. Однако на сей раз актёрская задача, стоявшая перед певцом, была особенно сложной. Как правдиво изобразить на сцене запредельное отчаяние женщины, потерявшей единственного ребёнка? Актёр, вульгарно понимающий систему Станиславского, ответил бы: вжиться в предлагаемые обстоятельства и вызвать в себе необходимые эмоции. Да проще сразу с ума сойти! Альтернативный ответ: сделать что-нибудь такое, из чего было бы понятно самочувствие героини. Это уже теплее, однако в данном случае такой подход совершенно не годится. Играть-то ведь фактически надо не обезумевшую от горя мать, а средневекового монаха, изображающего обезумевшую от горя мать. И нет никаких оснований полагать, что этот монах был знаком с современными гиперреалистическими актёрскими техниками.

И вот тут на помощь приходит благословенный физический театр, с которого начинается история любого театра – тот язык жестов и метафорических телодвижений, которые говорят сами за себя. Певец в это время может думать о чём угодно – например, о неудобной ноте (впрочем, создаётся впечатление, что для Слэттери таковых не существует) или о послепремьерном фуршете, а публика всё равно будет всем сердцем сопереживать несчастной матери. Безумная то и дело совершала странные подёргивания, как будто бы её мучил какой-то неизвестный медицине тик, или же как будто она тщетно пыталась избавиться от вселившихся в неё бесов. И эти подёргивания отнюдь не были случайными и бессистемными: они складывались в некий странный диковатый «почти танец» - жуткий, но эстетичный. Слияние музыки с психофизикой певца было полным. Гибкое, подвижное тело Слэттери стало как будто бы визуальным отображением рваной и изломанной вокальной строчки, которую Бриттен написал для Безумной. С первой же фразы американский певец поверг зрителей в состояние транса, которое не отпускало их до самого конца представления. Душераздирающий спектакль – из тех, что запоминаются на всю жизнь. Для меня – однозначно самое яркое событие прошедшего фестиваля.

С конформизмом о нонконформисте

Ну и, наконец, «Питер Граймс» — в отличие от двух других опер, масштабное произведение с большим количеством действующих лиц, с развёрнутыми хоровыми сценами и симфоническими антрактами. Собственно, с него следовало бы начать, так как именно он открывал фестиваль, но так вышло, что я побывал на этом спектакле в последнюю очередь, и потому рассказываю о своих впечатлениях в хронологическом порядке.

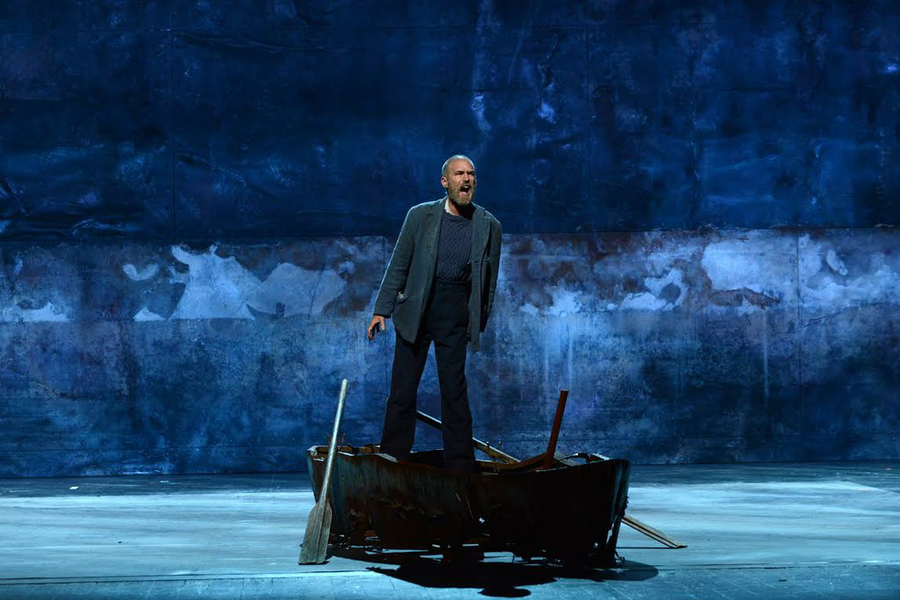

Оглядываясь назад, сам поражаюсь тому, как мало могу сказать про эту вроде бы не одиозную, но безликую постановку, которую осуществил 80-летний маэстро Йоши Оида. Оформление самое минималистское (сценограф – Том Шенк): из декораций на сцене одна ржавая лодка без дна, сиротливо стоящая посреди сцены. Главный герой время от времени садился в неё и грёб вёслами на одном месте. Невольно вспоминалось старинное детсадовское хокку: «Асфальт подо мной, Ноги обуты в лыжи. В чём же причина?» Кстати говоря, как человек, родившийся в Японии, Оида мог бы знать толк в море и понимать, что у Граймса была вовсе не прогулочная вёсельная лодка, в которую и вдвоём-то не усядешься, а крупный рыбацкий баркас, куда свободно могли бы поместиться несколько центнеров, а то и тонн, улова, на котором можно было при необходимости смотаться на базар в Лондон... Ну да неважно.

Не считая упомянутого упражнения «гребля на месте», единственная запомнившаяся мне режиссёрская находка была в прологе. В сцене суда хор находился в зрительном зале, а именно, стоял в ложах. Сочувствую тем, кто купил билеты в эти ложи. В остальном же, несмотря на весь «модный» минимализм, режиссура как таковая была до крайности условной: встали в одну мизансцену, попели, потом перешли на другую, ещё немного там попели и т. д. Прямо-таки Скипидарский областной ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета 1970-х гг., только в современной обёртке. Того накала страстей, того ошеломления, которого ждёшь от похода на «Питера Граймса», не было. Эта опера, полная вопросов и недомолвок, просто требует режиссёрских ответов, трактовок – пусть даже произвольных. Здесь же царил намеренный и пресный объективизм.

Впрочем, кое-какие плюсы у этого подхода, который можно без обиняков назвать костюмированным концертом, всё же были. Нет режиссуры, нет и режиссёрских штампов. В частности, давно уже заезженного штампа о гомосексуальности главного героя. Краткая история вопроса для непосвящённых. В 1977 г., то есть едва прах композитора успели предать земле, американский музыковед Филип Бретт опубликовал эссе «Бриттен и Граймс», где при помощи анализа музыки доказывал, что общество отталкивает Питера Граймса из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. К сожалению, искусствоведение устроено таким образом, что если кто-то что-то ляпнул, то все остальные обязаны это учитывать, дабы не прослыть невеждами. А вот Йоши Оида полностью проигнорировал данный аспект. В его спектакле Питер был честно влюблён в Эллен Орфорд. Вы представляете, возможно, оказывается, и такое нестандартное прочтение! И оно, кто бы мог подумать, даже ничему не противоречит.

Я сейчас не собираюсь ни полемизировать с точкой зрения Бретта, ни соглашаться с ней. Иногда банан – это просто банан. Каковы бы ни были сексуальные предпочтения Питера Граймса, опера совсем не про них – и в лионской постановке это проявилось особенно ярко, за что ей спасибо.

Дело в том, что одной лишь нетрадиционной сексуальной ориентацией богатство бриттеновской натуры отнюдь не исчерпывалось. Ещё композитор был, что называется, «леваком», то есть придерживался весьма антибуржуазных взглядов. Неспроста он слыл «большим другом Советского Союза» и неоднократно посещал нашу страну. Крайне левыми, даже коммунистическими, убеждениями отличался и Монтегю Слэтер – автор либретто «Питера Граймса». И в трактовке Алана Оука (тенора, более всего известного по исполнению партии Калибана в «Буре» Томаса Адеса на сцене «Метрополитен-оперы») на первый план выдвинулся социальный аспект трагедии Питера Граймса. Его герой был одержим только одной идеей: поднять свой статус, выбиться в люди, доказать всем что-то. Именно поэтому он так враждебен окружающему его обществу английской деревни, где все социальные роли заранее расписаны на десятки поколений вперёд, именно поэтому он так грубо эксплуатирует подмастерье Джона, именно поэтому единственный работает в воскресенье. Этот Питер Граймс больше всего напоминал Германа из «Пиковой дамы»: и того, и другого такая бесплодная одержимость заставила в конечном итоге потерять всё: и любовь, и рассудок, и жизнь.

Йоши Оиде вместе с Аланом Оуком удалось избежать и другого расхожего штампа. Обычно, когда «герой» противопоставляется «толпе», то это как бы априори подразумевает, что «герой» хороший, а «толпа» плохая. В «Питере Граймсе» же всё отнюдь не так плоско: хорошее перемешано в этой опере с плохим совершенно бессистемно, как и в жизни. Если сунуть нос в литературный первоисточник произведения – поэму Джорджа Крабба «Местечко», - то можно увидеть, что там Питер Граймс является персонажем резко отрицательным, прямо-таки отвратительным, который измывается над своими подмастерьями просто ради того, чтобы самоутверждаться за счёт слабых и бесправных сирот. Бриттен несколько смягчил краски, но ни о какой героизации Питера речи в его опере, конечно же, не идёт. И «толпа» тоже обрисована отнюдь не одним цветом. Так, в уста одного из её наиболее враждебных Граймсу, и вообще неприятных, представителей, религиозного фанатика Боба Боулза, Бриттен вкладывает справедливый обличительный монолог, направленный против использования труда (фактически, рабского) сирот из приютов.

Вот, пожалуй, и всё то немногое хорошее, что можно сказать про объективистский подход Йоши Оиды. Разве ещё похвалить высокий музыкальный уровень постановки. Оркестр Лионской оперы под управлением Казуси Оно пел, сверкал, переливался и обдавал слушателей терпкими морскими брызгами, порой жертвуя нюансами в пользу динамизма и экспрессии. На сцене же при этом царила однообразная серость – как в прямом, так и в переносном смысле слова.

Пели при этом хорошо. У Оука мужественный драматический тенор приятного тембра и, кажется, главная партия певцу удобна. Микаэла Кауне с её красивым вибрато а-ля Грюммер или Яновиц была убедительной Эллен Орфорд, а ариозо Эллен Embriodery in childhood – одним из самых трогательных и очаровательных моментов спектакля, даже несмотря на неуверенные, напряжённые верха. Но – стоит лишь вспомнить трагичнейший контекст этого ариозо, как эпитеты «трогательный» и «очаровательный» покажутся легкомысленными и даже оскорбительными. Исполнение немецкой певицы, успешно выступавшей на многих престижнейших сценах, включая Байрёйт, вполне может показаться качественным и приемлемым. Но поразит ли нас несчастная судьба этой Эллен? Но будет ли нас преследовать по ночам её взгляд, которым она посмотрела на ударившего её любимого? А ведь по большому счёту спектакли, в том числе и оперные, создаются исключительно с этой целью.

Многочисленные второстепенные персонажи в этой постановке были трудно различимы – даже несмотря на колоритные и разнообразные костюмы, придуманные художником Ричардом Хадсоном. Увы, чтобы различаться на сцене, мало выглядеть по-разному, нужно действовать по-разному. А с этим дело обстояло существенно хуже. Тем не менее, стоит отметить превосходные голоса таких певцов, как Эндрю Фостер-Уильямс (Балстроуд), Кэтлин Уилкинсон (Онти), Колин Джадсон (Боб Боулз) и Кароль Семередь (Суоллоу). Досадно было слышать знаменитую Розалинд Плоурайт в партии миссис Седли. Актёрски убедительно, хотя и достаточно трафаретно, сыгравшая роль вздорной снобки, она смогла представить публике лишь руины некогда роскошного голоса. Дорогие певицы-сопрано, у меня к вам огромная просьба: когда придёт время уходить со сцены, не поддавайтесь искушению, не начинайте новую карьеру в качестве «комического меццо». Комичными в этой ситуации будете только вы сами. Во-первых, не надо отнимать хлеб у настоящих меццо, а во-вторых, ну всё равно в нижнем регистре вас слышно не будет!

* * *

Конечно, один фестиваль погоды не делает, но я уже давно наблюдаю за тем, что происходит в оперном мире, и мне кажется, данный фестиваль вполне вписывается в новую глобальную тенденцию, которую можно сформулировать так: «режопера» стала надоедать.

В каком смысле стала надоедать? Разумеется, речь идёт не о завзятых противниках «режоперы», коим она всегда была поперёк горла, и не об убеждённых её сторонниках, которые таковыми и останутся. Речь идёт о моде – то есть о представителях того незаметного большинства, которому, в общем-то, всё равно, но которое, тем не менее, формирует тенденции и следует им. Возможно, мнение этих людей «продвинутым» любителям оперы и не слишком интересно. Однако менеджеры оперных театров вряд ли могут его полностью игнорировать, особенно сегодня, в условиях экономического кризиса. Нынешний лионский фестиваль был насколько не похож на прошлогодний, что просто трудно поверить, что организовывали его одни и те же люди.

И вот тут-то, с переменой ветра, обнаруживается то, в чём я и так всегда был убеждён: проблемы «режоперы» не существует, и никогда не существовало. Не исключаю, что не все читатели журнала, в котором регулярно публикуются проклятия в адрес «убивающих оперу» режиссёров, согласятся со мной. И, тем не менее, думаю, если замеченная мною тенденция действительно существует, то скоро многим станет понятно: проблема не в «режопере», а в наличии или отсутствии таланта и вкуса. Посредственность во все времена в большинстве, в какие бы костюмы она ни рядилась. От перемены мод соотношение талантливого и слабого (с какой субъективной точки зрения ни смотри) не меняется. В конце концов, «режопера», так же как и «традиционализм», - это не более чем художественные приёмы, которые могут быть использованы как во благо, так и во зло, а чаще ни туда, ни сюда. Прекрасный пример – две последние лионские постановки Лорана Пелли: «классические» «Сказки Гофмана» и вполне себе «режоперский» «Граф Ори». Общего у двух этих не похожих друг на друга спектаклей только одно: они увлекательны и талантливы.

Как-то раз Всеволоду Мейерхольду задали вопрос: кто в театре важнее, автор или режиссёр. Мейерхольд ответил: главное – мысль, от кого бы она ни исходила. Эти слова нередко извращённо трактовали как лозунг режиссёрской вседозволенности, порой даже ставя их Мейрхольду в упрёк. И совершенно упускали из виду главную их суть: мысль в театре обязательно должна присутствовать. И если её нет, то ни бережным отношением к авторскому тексту, ни «новаторством во что бы то ни стало» делу не поможешь. «Режопера», так же как и «антирежопера», будут скорее пустым следованием моде, нежели художественным высказыванием. Именно таким следованием новому «тренду» выглядели «умеренные» лионские постановки «Поворота винта» и «Питера Граймса». На их фоне радикальный, даже волюнтаристский, но обжигающе искренний спектакль «Река кроншнепов», поставленный шесть лет назад Оливье Пи – режиссёром, эстетически мне абсолютно не близким, - смотрелся на удивление выигрышно.

* * *

Ну и, наконец, третья тенденция, которую нетрудно было «подметить», так как она была девизом прошедшего фестиваля: Бриттен – наш современник.

Три оперы – три мира. И в то же время – один мир, мир оперного театра Бриттена. Мир, выражаясь словами Андрея Платонова, «прекрасный и яростный». Несмотря на всю несхожесть трёх выбранных для фестиваля опер, объединяет их не только то, что они написаны с интервалом примерно в десять лет, но и их высокая трагедийная патетика. В сюжете каждой так или иначе важным событием является гибель ребёнка. А если верить некоторым театроведам, смерть ребёнка в пьесе символизирует то, что у её мира нет будущего (в качестве хрестоматийного примера обычно приводится «Вишнёвый сад»). Не знаю, всегда ли это так – думаю, что догматизм в таких вопросах неуместен, - но у самих опер Бриттена будущее, несомненно, есть. И если подобные бриттеновские монофестивали вещь редкая – честно говоря, ни о каких других я и слыхом не слыхал, и в Сети никаких упоминаний о них тоже не нашёл, - то в целом лионское начинание симптоматично: творчество крупнейшего английского композитора в наши дни востребовано и актуально. Статистика утверждает, что сегодня его музыка звучит в два раза чаще, чем после его смерти (не считая естественного всплеска интереса, связанного с недавним столетним юбилеем). Что это говорит о нашем мире?

Авторы фото — Jean Louis Fernandez, Stofleth, Jean Pierre Maurin

Рекомендуем

Театры и фестивали

Персоналии

Произведения