Для каждого композитора — свое платье...

Оркестровый рецитал Екатерины Сюриной в Москве

В последние сезоны Московская государственная филармония явно лидирует по количеству приглашаемых в столицу зарубежных гастролеров: оркестров, камерных коллективов, инструменталистов-солистов, певцов. Однако очень важно, что не забывает она и об отечественных вокалистах, чьи весьма успешные карьеры давно уже вышли на международную орбиту: выступая преимущественно за пределами родного Отечества, российскую публику своим искусством они радуют не так уж и часто. Одна из таких исполнительниц – Екатерина Сюрина, когда-то начинавшая свой путь в «Новой опере». Ее концерт в рамках абонемента № 14 «Оперные звезды России», «обслуживаемого» Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова, без сомнения стал настоящим подарком московским меломанам. На этот раз за дирижерским пультом стоял Владимир Спиваков собственной персоной.

После «гламурного лоска» Дмитрия Корчака и «огненного темперамента» Динары Алиевой (фигурантов предыдущих концертов названого филармонического цикла) на этот раз на сцене царили непритязательное обаяние и удивительная скромность. Звездного певческого пафоса первых двух вечеров не было и в помине! Тем не менее, дарование исполнительницы, за то время, что она живет вне России, нисколько не растрачено, сохранило черты истинно трогающего душу искусства, а ее хорошо поставленный и звонкий «ангельский голос» просто обволакивал зал, растворяясь в коллективном осязании публики…

Голос певицы действительно «ангельский», но у него есть, пожалуй, лишь одна проблема – «тесситурная неуверенность» на верхней границе диапазона. Но в то же время этому голосу присуща весьма неплохо развитая подвижность, владение проникновенной филировкой и колоратурными пассажами. Самое же главное – то, что Екатерина Сюрина поет не ноты, а делает музыку, поет не голосом, а душой. Обладая тембральным звучанием с легкой приятной «металлинкой» и утонченным вокальным шармом, певица в этот вечер была по-особому хороша в моцартовском репертуаре, фрагменты которого и составили всё первое (монографическое) отделение концерта. Прозвучали арии Илии («Идоменей»), Церлины («Дон Жуан»), Памины («Волшебная флейта») и Сюзанны («Свадьба Фигаро») – весьма неплохой традиционный набор классических «хитов» лирического сопрано, а оркестр под взмахом дирижерской палочки Владимира Спивакова подарил нам весьма достойные интерпретации увертюр к операм «Милосердие Тита» и «Директор театра». Очевидно, что с точки зрения сценического воплощения партий представленных персонажей, легкому искрящемуся амплуа певицы наиболее близки Церлина и Сюзанна, но и для серьезной арии Илии и для весьма «драматичной» арии Памины певица нашла свои убедительные выразительные краски.

Второе отделение открылось парой белькантовых шлягеров Беллини. И если на репертуаре Моцарта всё было просто идеально и восхитительно, то именно в бравурной коде финальной арии Амины из «Сомнамбулы» Беллини на верхней границе диапазона наблюдалось досадное «невъезжание» в высокие ноты. Но, в целом, вокальная отделка этого номера уверенно вписывалась в стилистику бельканто, а романс Джульетты из оперы Беллини «Капулети и Монтекки» просто стал тем упоительным образцом беллиниевской меланхолически просветленной кантилены, который явно обозначил музыкальную кульминацию второго отделения. И очень жалко, что певица в последний момент поменяла программу и, вместо арии Норины из «Дона Паскуале» Доницетти, вдруг спела каватину Розины из «Севильского цирюльника» Россини. Беллини, с точки зрения музыкальной стилистики, оказался ей намного ближе и «удобнее», чем Россини, хотя на этот раз россиниевские acuti (высокие ноты) были «выданы» очень точно и выразительно. Что и говорить, между Доницетти и Беллини значительно больше стилистически общего, чем между каждым из них с Россини, поэтому так и хотелось услышать Доницетти. В этой связи сразу вспоминается запись по трансляции «Любовного напитка» Доницетти с Глайндборнского фестиваля 2009 года, в котором Екатерина Сюрина, на мой взгляд, была просто идеальной Адиной (насколько об этом, конечно же, можно было судить не по живому исполнению, а по записанному). Но, увы, ее исполнение Розины стало хотя и очень оригинальным, но слишком уж «переигранным комикованием», поэтому упоительность россиниевского стиля осталась за рамками интерпретации, а то, что мы услышали, было просто «блестящей импровизацией на заданную тему». «Зацепить» публику артистизмом и эмоциональностью труда не составило, но до покорения стиля Россини, несмотря на то, в это исполнение была вложена вся творческая индивидуальность певицы, дело пока так и не дошло. Зато для каждого композитора в этот вечер исполнительницей было предусмотрено свое «эксклюзивное» концертное платье. Для Моцарта и Беллини «гармония платья и стиля» была, в целом, достигнута. Для россиниевского же «вокального гардероба» явно недоставало, как уже было сказано, «артефактов» стиля.

В этом концерте вокальный репертуар Беллини увертюрами из его опер не разбавлялся, зато в качестве приложений к россиниевскому блоку были исполнены две увертюры – к популярному «Севильскому цирюльнику» и тоже к комическому, но практически неизвестному в родном Отечестве, «Синьору Брускино». И по сравнению с Моцартом – та же ситуация: насколько хорош был Моцарт, настолько схематично-шаблонным и безэмоциональным предстал «симфонический» Россини, лишенный присущего ему музыкального изящества. Напротив, оркестровый бис, интермеццо из «Сельской чести» Масканьи, прозвучал очень даже здорово, а Екатерина Сюрина в качестве единственного бонуса программы спела арию Лауретты из «Джанни Скикки» Пуччини. Спела очень даже хорошо, но это, по сравнению с Моцартом и композиторами-белькантистами, как говорится, уже совсем другая песня…

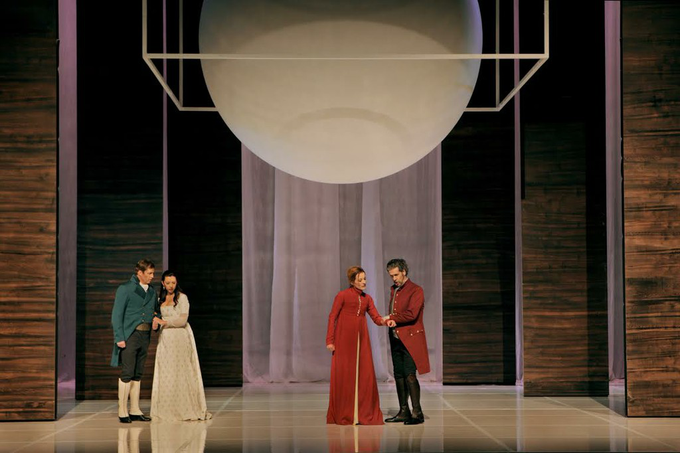

На фото:

Екатерина Сюрина