«Да знаете ли вы вообще, что такое театр?»

Петер Конвичный поставил в Граце «Пиковую даму» Чайковского

Мы публикуем сегодня c незначительными сокращениями еще одну рецензию Герхарда Перше из немецкого журнала Opernwelt. На этот раз речь идет о «Пиковой даме», поставленной в австрийском Граце небезызвестным Петером Конвичным. Имя этого режиссера уже появлялось на страницах нашего журнала. В 2001 мы познакомили читателей с большим интервью, которое дал Конвичный немецкой газете Ди Цайт. Отметился он и в Большом театре, поставив там в 2004 году «Летучего голландца». И вот теперь, спустя много лет, — новая встреча с ним. Порадует ли она читателя или нет — дело личного вкуса. А свой краткий комментарий редакция как всегда дает в конце.

Герман, — не мужчина, а медведь,— весьма неуклюже пытающийся танцевать с балетом, изображая незатейливые па. Конечно же, ему это толком не удается, и всё петербургское общество осыпает эксцентрика Германа едким сарказмом.

Вот тут-то он и сходит с ума, заговорив при этом на немецком:

«На ваши вонючие деньги создается такая идиотская музыка, как «Искренность пастушки»! Ведь Чайковский должен был это сочинить только потому, что директор Петербургской Оперы его к этому принудил, для того, что бы оперным «задницам» было б чему порадоваться! Да знаете ли вы вообще, что такое театр?»

Вот так Петер Конвичный прерывает в «Пиковой даме» сцену «Искренность пастушки», выворачивая весь ее изначальный смысл наизнанку и обзывая при этом публику. И ведь ругается здесь даже не столько Герман в исполнении русского тенора Августа Амонова, (которого в этой партии почти невозможно понять), сколько сам режиссер. Таким вот образом он пытается подчеркнуть, что это нападки не только на петербургское общество, но и на представителей Оперы Граца. До этого момента спектакль шел на русском и вдруг… немецкий сленг, а в зале в это время вырубается свет. Это одна из типичных задумок Конвичного, смысл которой состоит в том, чтобы создать противоречивые отклики у публики, как он всегда это делает в своих многочисленных постановках в Граце. Режиссер рассматривает музыкальный театр не как некий музей, а скорее театр, в его представлении «плавающий» и изменчивый. Нечто, что нельзя повесить в рамочку на стену. Театр Конвичного живет, изменяясь со временем.

Концепции Конвичного придуманы, конечно, не «на картонной подставке из под пива в баре», в чем его однажды упрекнули, напротив, они весьма продуманы и непосредственно связаны по пунктам с партитурой. Трактовка «Пиковой дамы» — это фантазии на темы распада, потерь, смертельного отчуждения. Это некий анализ маниакально-депрессивного характера (и не только Германа, но и самого композитора) с помощью музыкальных средств. Жизнь Чайковского, как написали в программке Конвичный и его драматург Беттина Барц (автор разговорных реплик в спектакле — прим. ред.), состояла из игры в прятки и лжи, обмана и самообмана. Аутсайдер Чайковский разделяет свое отвращение к жизни с двумя главными героями этой оперы, идентифицируя себя с ними. В этом контексте режиссер-постановщик упоминает в программке гипотезу музыковеда Александры Орловой о смерти композитора, о которой так же пишет Зигрид Нееф: о гомосексуальности Чайковского доложили Царю, после чего некий «суд чести» приговорил Чайковского к самоубийству. Скорее всего, он это и сделал с помощью мышьяка. Ужасная кончина композитора, как следствие некого порядка, «где было важнее сохранить честь учреждения, нежели жизнь гения» (З. Нееф).

Конечно же в постановке Конвичного присутствуют и такие элементы, которые указывают на капиталистический товарообмен, на деформацию человеческих отношений и на отношения людей к вещам. Речь идет о том, что холод в наших сердцах и душах все больше и больше овладевает миром. Все это может быть звучит банально, но такие темы актуальны — мы слышим об этом каждый день в новостях. В программке речь идет о «борьбе между естественными потребностями индивидуумов и жестким давлением цивилизации, настаивающей на своих стереотипах, нравах, стандартах и ролях».

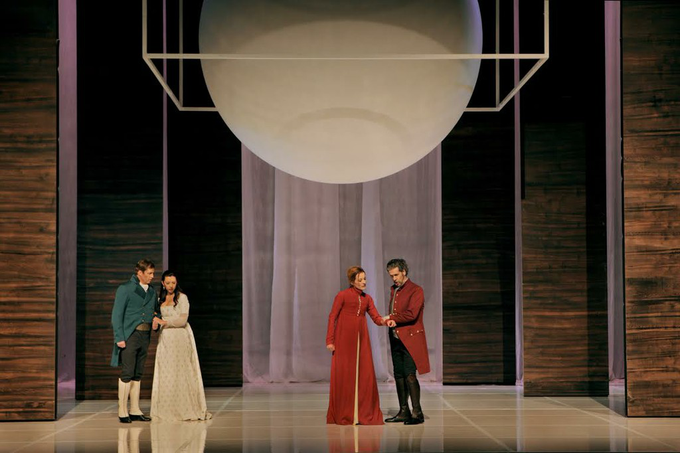

Сценическое пространство, выстроенное Александром Мудлагом, в котором присутствуют лишь минимальные фрагменты оформления, напоминает «Травиату» Конвичного.

В начале оперы Герман в бежевом солдатском камуфляже (время действия перенесно в наше время) накренившись сидит на скамейке с бутылкой шнапса, а господа офицеры писают на древко флага. Вместо флага над ними развевается огромное полотно в виде рубля. Тема денег появляется и в конце постановки — идет денежный дождь, что в свою очередь заставляет вспомнить гамбургскую постановку «Воццека» все того же Конвичного.

Петербургское высшее общество представлено в сцене бала как сборище неких зайчиков: женщины одеты в костюмы зайчиков из журнала «Плэйбой», а мужчины одеты в заячьи костюмы из известной рекламы батареек фирмы Duracell, со светящейся рекламой морковки над головами. Вероятно это и есть то самое потребительское общество с их «вонючими» деньгами, о котором говорил Герман.

В психоаналитическом исследовании оперных персонажей под названием «Бессознательное — наивысшее наслаждение», австрийский психиатр Эрвин Рингель пишет следующее о Германе: «Со своей повышенной чувствительностью, нестабильностью, патологической гордостью и постоянным перемещением в мир безграничных фантазий», он является «одним из тех невротических персонажей, которые становятся своими собственными злейшими врагами». Герман в исполнении Августа Амонова, несмотря на то, что Амонов поет неплохо, ничего похожего на описания Рингеля не представляет.

Партию Лизы исполняет хрупкая Асмик Григорян, обладающая сильным голосом – лишь на самых высоких нотах заметен его небольшой дефицит (именно так и сказано — прим. ред.). И хотя артистка играет роль с невероятным рвением, то и дело показывая свое завлекающее жало, как личность на сцене она не оставляет большого следа в памяти <…>

…Оркестровая ткань «Пиковой дамы» уже почти что граничит с экспрессионизмом (когда-то было сказано, что «крики» во флейтах напоминают ворон на картинах Ван Гога), из-за очень сложных пассажей у деревянных духовых эта партитура чем-то похожа на музыку Шостаковича, однако дирижер Текуин Эванс подчеркивает эти параллели лишь изредка.

По-настоящему в этом спектакле производят впечатление лишь некоторые эпизоды, например яхта «смерти», которая забирает Лизу в предпоследнем действии, или морг, где Герману является мертвая графиня. Графиню в этой постановке исполняет Фран Лубан, женщина в «полном расцвете сил», а не эдакая хрупкая старушка. Она оказывает на Германа сильное эротическое влияние, он от нее без ума, и в конце концов ей удается его соблазнить. За «маленькой смертью» в виде оргазма следует окончательная «большая смерть» Графини.

Поразительное попадание в спектакле — трактовка образа горничной Маши, в исполнении Назанин Эзази. Она играет «Madam la Mort» — Даму Смерти, ведь по-русски слово смерть женского рода (по-немецки «смерть» мужского рода — прим. пер.). Смерть в этой постановке, словно конферансье, — держит узды правления весь вечер и вершит действием. Вот это все и остается в памяти. А еще то, как Конвичный высвечивает двойной пласт музыки с помощью сценических элементов — запоминаются автобиографическая зарисовка, alter ego композитора, гомосексуальность и сексуальные фантазии, о которых можно прочесть в его дневниках, маски, которые он постоянно на себя одевал и трагичность его кончины…

Для справки:

Премьера состоялась 06.11.2011 года, автор посетил постановку 27.11.

Музыкальный руководитель и дирижер: Текуин Эванс

Режиссёр-постановщик: Петер Конвичный

Сценограф: Александр Мудлаг

Статья Г. Перше из журнала «Опернвельт», № 1, 2012 г. (перевод Эллы Пружанской)

Примечание главного редактора:

Ну, что, уважаемые читатели, каково ваше впечатление о типичном среднеевропейском оперном «продукте»? На таком фоне «Руслан» в Большом театре выглядит пускай и бредовой, с душком, но почти невинной шалостью, милой «детской неожиданностью». Даже непонятно, почему одна гражданка, придя на оперу Глинки, так возмутилась, что подала в суд на главную сцену страны, впрочем, безуспешно. Ее надо отправить в Грац! Да и не только ее – всех в Грац! Там можно наглядно увидеть, как утверждал один уважаемый дирижер, что «одной Москвой мировая общественность не ограничивается». А может и не так глупо – отправлять на принудительное лечение (или перевоспитание) в Кёльн на «Войну и мир», в Грац на «Пиковую», в Гент на «Чародейку». Представляете, рецепт от врача-психиатра: рекомендовано посмотреть три спектакля в Граце! Не поможет – увеличим дозу до пяти представлений в Кёльне! И т. д. А «Руслан» как бесполезная биодобавка — отпускается без рецепта…

Напоследок раскроем маленький секрет. Наша редакция немного виновата перед автором этой рецензии. Мы кое-какие выражения в ней смягчили. Вы, надеюсь, догадываетесь, что вместо благозвучных высокохудожественных эпитетов типа «вонючие» деньги, «задница» были другие, более ёмкие русские выражения – мы пожалели читателей, да и убоялись, что в Москве нас не поймут – могут «привлечь», а то ненароком и «посóдют»…